Qué ha pasado realmente con la pobreza bajo el mandato de López Obrador

El dato de pobreza se redujo, pese a las carencias persistentes, gracias a los ingresos por trabajo más que a las transferencias públicas

El Gobierno mexicano saliente ha elegido como uno de sus argumentos centrales para defender su gestión la mejora en los indicadores de pobreza. No ya respecto al catastrófico año de 2020, determinado por la pandemia, sino a la situación con la que inició su mandato. En la medida en que la candidata que lidera la carrera presidencial abandera esta herencia, esta precampaña es un momento óptimo para entrar a fondo en la evolución de la pobreza durante este tiempo, calibrando en su justa medida qué ha cambiado, qué podemos afirmar, qué dudas quedan, y (hasta donde lo permitan los datos) cuáles son las fuentes de este cambio.

Medir la pobreza es una tarea compleja por al menos dos razones. La primera es el tiempo: una persona o un hogar puede estar en situación de pobreza en un momento dado pero no en otro. Pero alguna referencia temporal hay que escoger. México opta por hacer una encuesta cada dos años que pregunta a miles de individuos que conforman una muestra nutrida, representativa tanto de personas como de hogares, por ingresos detallados durante los meses de referencia en ese año y luego reporta valores. Esta encuesta, la ENIGH por sus siglas, es ardua, costosa, meticulosa, produce millones de datos a depurar, limpiar, procesar. Esto introduce además un retraso inevitable entre el momento en que se mide y en el que se reporta. Actualmente conocemos los datos hasta 2022, así que solo podemos llevar nuestro análisis hasta aquí (la de 2024 se conocerá en 2025).

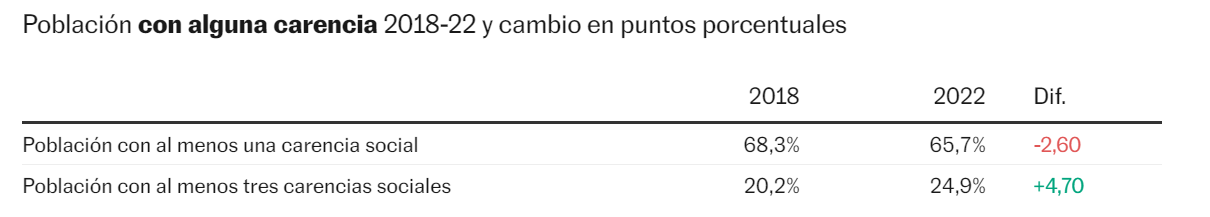

La segunda dificultad, que de hecho justifica lo complejo del instrumento de medición estriba en el propio concepto que nos ocupa: ¿quién es pobre? ¿Quién no? Quizás es más fácil empezar por quién no lo es. No es pobre quien no presenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Podríamos simplemente preguntarle a la gente si puede cubrir estas necesidades. Efectivamente, la encuesta pregunta por una serie de carencias básicas. Y mientras resulta que los dos tercios de mexicanos que presentan al menos una carencia ha bajado ligeramente, ha subido el volumen que presenta tres o más.

La carencia más frecuente es el acceso a la seguridad social (lo cita la mitad de la gente), pero la que más ha subido es la carencia de salud (del 16% en 2018 al 39% en 2022), posiblemente al hilo de la profunda reforma emprendida por el gobierno respecto al seguro de salud.

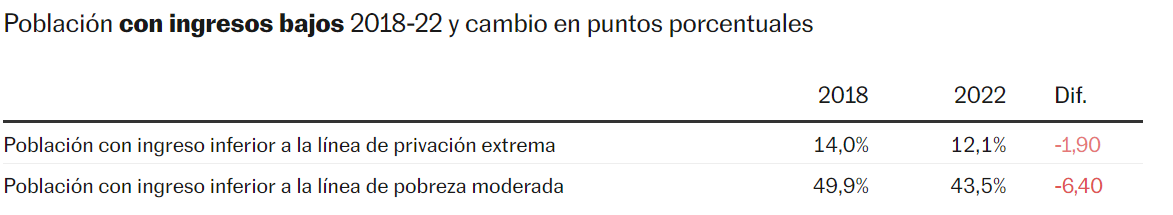

Pero no está claro que el criterio subjetivo sea suficiente. Por una parte, presentar una sola carencia en un momento puntual no parece criterio mínimo para asumir situación completa de pobreza. Además, resulta casi presuntuoso considerar que se van a lograr codificar todas las necesidades, por básicas que sean, en una encuesta. Por último, al final a estas necesidades se accede en la mayoría de casos a través del intercambio monetario. Así que parece lógico incluir también esta dimensión más fácilmente cuantitativa en la medición de la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, es el organismo público pero independiente que emplea la encuesta y el precio de la canasta básica para definir dos umbrales. Por debajo del primer umbral se considera que la persona está en una situación de vulnerabilidad monetaria moderada, pero hay otro más abajo todavía identificaría casos de privación monetaria severa.

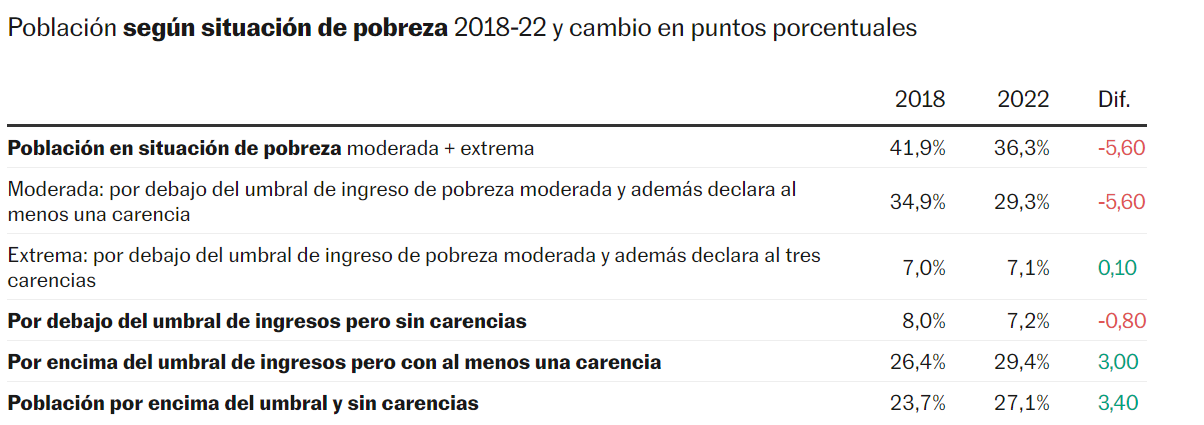

Si estás por debajo del umbral y además declaras al menos una carencia, el estado mexicano te considera en situación de pobreza. Pero si solo estás por debajo del umbral, o solo declaras carencias sin ingresos por debajo del mismo, no clasificas como tal. Así, Coneval puede distinguir entre cuatro grupos: quienes disponen de ingresos suficientes y no declaran carencia alguna (los bienestantes, digamos); quienes sí declaran carencia pero la base monetaria no está por debajo del umbral (a quienes no les alcanza); los que sí lo están pero sin carencia declarada (a quienes sí les basta lo poco que ingresan); y por último los pobres.

Aquí está el dato que buscábamos: el descenso de la proporción de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2022 en un volumen sustancial y casi completamente atribuible al cambio en la pobreza moderada, con la extrema en mantenimiento. Esos 5,6 puntos de mejora son casi idénticos a los 6,4 puntos que pasaron a cobrar más que el umbral de ingresos (de hecho, la diferencia entre ambos es estrictamente la cantidad de personas que mejoraron ingresos sin haber tenido antes carencias: 0,8 puntos). En contraste, la cantidad de personas que salieron de situación de carencia fue de 2,6 puntos. Ese es el potencial máximo de las carencias para aportar a la reducción de pobreza: como ya destacó Viri Ríos, la mejora observada en México va sobre todo de ingresos.

¿Mejoran los ingresos o la medición?

No existen instrumentos de medición perfectos, y la ENIGH tampoco lo es. El esfuerzo que se hace en su trabajo de campo para capturar los ingresos que recibe cada hogar es muy considerable: pregunta y codifica cada fuente por separado, desde lo que entra por un sueldo hasta la llegada de una beca, o de un donativo o ayuda de una institución u hogar. Son decenas. Luego, además de los datos totalmente desagregados, el INEGI ofrece unas tablas en las que agrupa estos ingresos por trimestres y categorías, en miles de pesos corrientes. Con ello produce un valor de ingresos corrientes de los hogares. Una manera de aproximar hasta qué punto esta medida de ingresos se ajusta o no a la realidad es emplear otras similares, o que la pueden contener, como referencia. El economista Rodolfo de la Torre propuso hace poco el ingreso nacional disponible que el INEGI ofrece en las cuentas nacionales, destacando que la ratio entre ambos valores en 2022 fue superior que en 2020, 2018, 2016.