En salud mental, ¿es lo mismo vivir un trauma que una adversidad?

Una situación extrema impacta negativamente, pero la definición de trauma ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora manejamos una acepción que tiene en cuenta la vivencia subjetiva

Los efectos del trauma psíquico sobre la salud física y mental están demostrados. En concreto, haber vivido un trauma en la infancia se asocia a padecer con mayor probabilidad obesidad, hipertensión, diabetes, ictus, enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Aunque nos ha costado admitirlo, ya nos lo creemos: el ambiente (traumático) influye en la mente; y la mente en el cuerpo, y viceversa. Por eso, los médicos del siglo XXI deben saber cada vez más de emociones y vivencias (la nueva medicina narrativa), y los psicólogos deben conocer mejor las respuestas neuroendocrinas al estrés, su influencia sobre el sistema inmune. En definitiva, el sustrato biológico que hace que “la mente” no sea un ente abstracto que salga de la nada, sino de un organismo muy interesante resultado de la evolución.

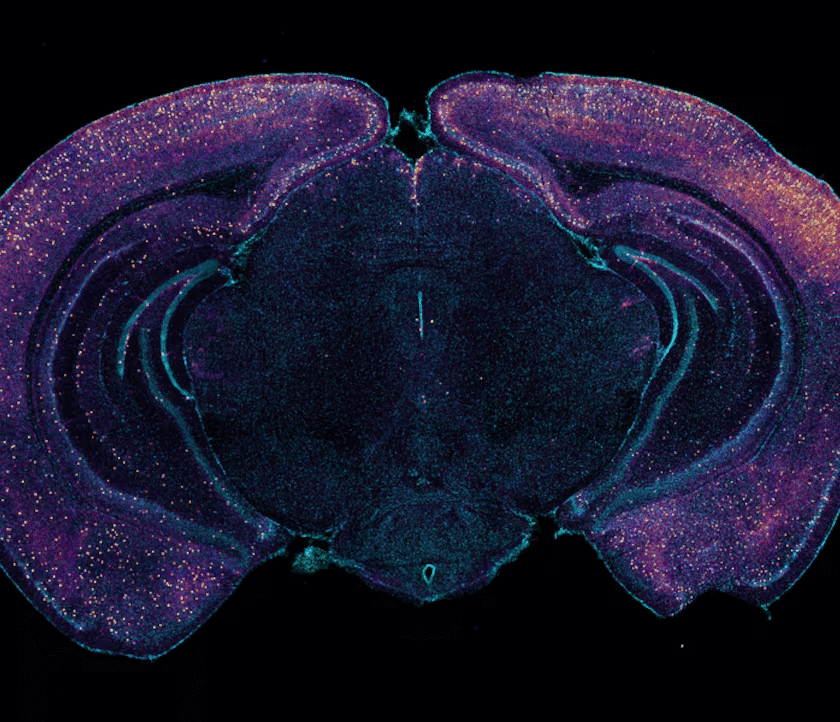

Los efectos del trauma sobre la vida psíquica del sujeto son aún más evidentes: multiplica por 3 el riesgo de tabaquismo, por 11 el de consumir sustancias ilícitas, por 4 el de padecer depresión y por 2,5 el riesgo de suicidio. Algo ocurre en el cerebro infantil sometido al trauma que parece desajustar sus mecanismos de adaptación y supervivencia. En los estudios de neuroimagen vemos cómo se reduce la sustancia gris del hipocampo y la amígdala, e incluso cómo puede llegar a acortar unas zonas de los cromosomas llamadas telómeros, encargados de que el material genético no se rompa o dañe.

La potencia deletérea del trauma, pues, llega hasta los mismos mecanismos de transmisión genética (de la misma forma que la genética predispone a ciertas reacciones al trauma). Para entender la biología de la mente tenemos que pensar circularmente, entendiendo los complejos sistemas de retroalimentación, las sinergias entre los múltiples factores involucrados, analizando el encaje del organismo humano en su microsistema.

Pero hay una historia sobre cómo hemos ido conceptualizando el trauma a lo largo de los años. Ya antes de Freud se habló de las neurosis traumáticas, circunscritas en general a las heridas de guerra. El primer psicoanálisis asoció las neurosis con experiencias traumáticas que incluían el abuso sexual o el maltrato, pero las terribles secuelas de las guerras mundiales volvieron a enviar al trauma al frente de batalla o, más bien, al hospital de supervivientes.

De la Shoá a Vietnam

Virginia Woolf describió de forma inolvidable en Mrs. Dalloway (1925) las secuelas postraumáticas del poeta que vuelve del campo de batalla, con el deterioro y suicidio de su personaje Septimus. Las vivencias de supervivientes de la Shoá como Primo Levi, Elie Wiesel o Jean Améry colocaron la idea de trauma en el límite de lo imaginado. Pero fue la guerra de Vietnam, con sus miles de veteranos derrotados y necesitados de atención psicológica, la que impulsó el nacimiento de la psicotraumatología, y de la que emergió el trastorno de estrés postraumático (TEPT, aceptado por primera vez en 1980).

Esta patología cursa con recuerdos angustiosos recurrentes, pesadillas, reacciones fisiológicas intensas, esfuerzos por evitar situaciones similares a la traumática y alteración de los afectos. Hoy sabemos que el TEPT es solo una de las rutas postraumáticas que puede tener un individuo, y que muchos otros desarrollan depresión, bulimia, psicosis o trastorno límite de personalidad.

Entonces, ¿qué es trauma y qué no? Inicialmente, es “una situación extrema, que pone en peligro la vida o la integridad del sujeto, vivida con intenso terror o indefensión”, lo que incluye ser víctima de un atentado terrorista, una agresión física o una violación, sobrevivir a una catástrofe natural o a un grave accidente de tráfico. Pero en la definición de los últimos años ha ido perdiendo importancia el hecho objetivo que tiene lugar y ha cobrado gran protagonismo la vivencia subjetiva, los sentimientos asociados de horror, indefensión o abandono.

Así, las escalas recientes de trauma se refieren en realidad a “acontecimientos adversos”, incluyendo situaciones de discriminación, pobreza, vivir con un enfermo mental o que un familiar entre en prisión, por ejemplo. El concepto de trauma se ha transformado entonces a situaciones adversas vividas traumáticamente. El paciente nos dice que, para él, fue un trauma la separación de sus padres o que le impidieran llevar tatuajes hasta los 18, y, pese a que el sentido común dificulta equiparar esta adversidad a ser testigo de las matanzas de Ruanda, poco podemos añadir ante su legítima y respetable vivencia subjetiva.

En paralelo a esta hiperinflación del trauma, hay una expansión de las situaciones adversas, que desbordan a las llamadas antes, más modestamente, estresantes. El termostato de nuestra época se ha desajustado. Hay quien piensa que todo esto es un cambio positivo, que valida la respetable vivencia interior de las personas y cuestiona —con cierta razón— quiénes somos nosotros para opinar desde fuera qué supone un trauma. Pero existe también el riesgo de que, si todo es trauma, nada acabe siéndolo realmente, y que utilicemos el mismo término para hechos totalmente dispares, desvirtuándolo y banalizándolo.

Este verano he leído Yo vengo de ese miedo, de Miguel Ángel Oeste, un escalofriante testimonio de un bestial maltrato infantil. Dice: “Ya no soy un niño. Sin embargo, el miedo que me anega sigue siendo el mismo que padecía el niño que fui”. James Rhodes contó enInstrumentallos abusos sexuales crónicos que le dejaron secuelas físicas y psíquicas, que solo se atenuaron con la música. Me pregunto si utilizar la palabra trauma demasiado elásticamente, ante hechos de todo tipo, con esa hipertrofia de la subjetividad que corresponde a nuestra época, pueda suponer una forma de traición.